子供が伸びないときの教え方!家庭教師で教え子の順位を80位伸ばした秘訣とは!

こんにちは、TSです。今回は家庭教師の教え方に関する記事になります。

私は大学の間バイトとして家庭教師をしていたことがあります。

担任した生徒さんは小学校高学年~高校1年生までと幅広かったですが、どの生徒さんも勉強が嫌いとおっしゃっており、親御さんからはどうにかして助けて欲しいと言う声を頂きました。

私自身も最初の頃はどんなに教えても勉強を嫌がり、その結果避けられてしまい契約を解消されたこともあります。

しかし、繰り返していく内に正しい教え方があり、どうすれば成績が上がるか分かってきたので、今回はそのことに触れていこうと思います。

まずは教え子の気持ちを理解する

教師として教え子に勉強を教える際にはまず、教え子の気持ちになって物事を考える必要があります。

一方的にこうするべきだ!は押し付けになり、嫌悪感を抱かれかねません。

そんな状態では成績アップも望めないし、最悪の場合契約を解約されてしまいます。

打ち解けることからはじめよう

生徒さんが伸びるか否かは生徒さんから教師に対する第一印象で大きく変わるといっても過言ではありません。

家庭教師をつけたい!と思われる生徒さんは大抵勉強が出来ないのではなく、そもそも嫌いで見たくない場合が多いです。

それにもかかわらず、第一に勉強のことに触れるのはタブーです。

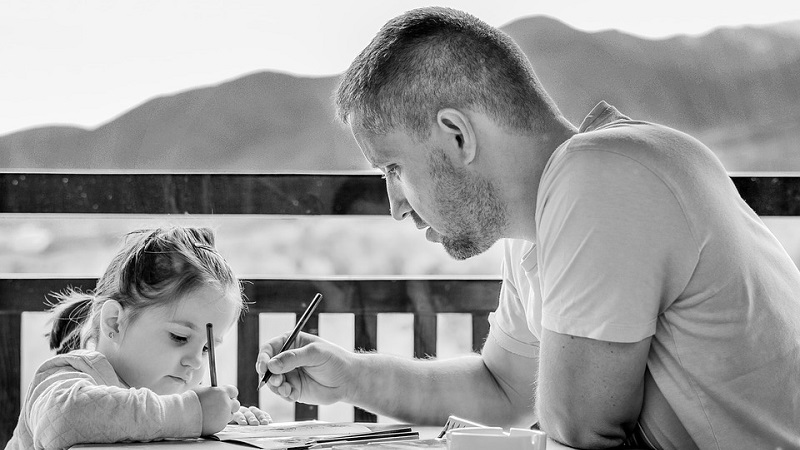

筆者が一番打ち解け、最終的にタイトルにもあったように成績も80位ほどあがった生徒さんとはゲームの趣味が合うことが分かったので、初日はずっとドラクエの話をしていましたw

一緒になって対策を考える

勉強が苦手、嫌いな子はどうして嫌いなのか、どうすれば机に迎えるようになるかを一緒に考えることも大事です。

案外理由が分かれば対策は取れることも多く、それなら次回までにこうしよう!と言った具体的な案も出てくるようになります。

ここで気をつけることは二つ、一つ目は紙に書き出して簡単に目視できるようにすること、二つ目はあくまで姿勢作りであることを踏まえ、いきなり勉強本題に入るのではなく、どうすれば机に迎えるかを考えることです。

しっかりとほめる

生徒さんは純粋なことが多く、些細な変化でもうれしくて報告してくることがあります。

それが例えどんな小さなことでも褒めてあげて、一緒に喜ぶ姿勢でいましょう。

よく熱血系のドラマでは、そんなんじゃ生ぬるい!もっと上を目指せ!みたいなシチュエーションがありますがあれは心が折れます、NGです。

第三者と言う距離感を最大限に活かす

今まで多くの生徒さんを教えてきて成績を上げることに成功してきた筆者ですがたった一人だけうまく指導できなかった子がいます。

何を隠そうそれは実の弟なわけですが、身内に対して教えるのと第三者に教えるのではやはり緊張感が完全に違ってきます。

その緊張感と言うか、距離感と言うかをしっかりと活かし、あくまで客観的な視点を持って生徒さんを見て、どうすればよいのか、どこを直すべきかを考えて行きましょう。

教師自身も学ぶことを忘れない

教える立場の人間は、それと同時に学ぶ必要もあることを忘れてはいけません。インプットとアウトプットの両方が出来て初めて教壇に立つことが出来ます。

学習内容が変わっていることもある

大学生になってアルバイトでいざ、小学生~高校生に勉強を教えようと教科書を借りて開くとなんじゃこりゃ!?になることがあります。

数学で言うならば筆者が当時習ったときは円周率を3.14と習ったのですが、最近では3と習ったり、そもそもユークリッド互除法など当時習ったことが無いものを今の高校生は習っていたりと驚きがありました。

学校の指導内容は年々変わっています。

そのため過去の知識が活かせない事もあるので、一度参考書を見てノータッチな部分に関しては予習しておくことを忘れてはいけません。

教え子から学べること

勉学以外を教える上での必要なこと以外にも教え子から学べることはたくさんあります。

若い子の今の流行だったり考え方だったり、将来の夢だったりひたむきな姿勢だったり。

過去の自分と重ねると、自分もそんなことがあったなぁ、だとか、今の子はそういった考え方をするのか!と刺激になることも多く、それは今後の自分の人生にも大きく影響を与えてくれます。

何を隠そう私も人に教える楽しさを学び、そこからサイトを立ち上げたという経緯もあるので。

そんなことから、単にお金をもらうから教えるのではなく、お互いに学びあって成長していこうと言う姿勢は忘れてはいけません。

教え方

肝心な教え方について触れていなかったので、最後にご紹介します。

勉強の仕方を教える

家庭教師の仕事としては勉強の中身を教えるのももちろんのこと、勉強の仕方を教えることも大事です。

具体的には勉強量は時間ではなくページ数で決める(ペース、スケジューリング)だとか、問題が分からないときの調べ方だとかが該当します。

家庭教師をしていた身だからこそ言えることですが、教え子に常に付きっ切りと言うことはまずは不可能です。

出来ても週に1~2回、各2時間ほどが限界で、その間に分からないところをすべて教えきるのは至難の業です。それよりも苦手な場所は極力調べられるようになり、その上でどうしても分からないところだけを次回聞いてもらい教える、と言った流れになるのが理想といえます。

実際に問題を解きながら教える

教える内容としては単純に参考書を読み上げるとかではなく、アウトプットの面でサポートしてあげることが大事です。

数学や理科だったら実際に問題を解いてもらい、それを横で見て手が止まったらヒントを上げる形で進めていきましょう。

ここで気をつけることは、ヒントを与えるにとどまり、こうしろああしろと言った指図や、答えを直接教えることは絶対にしないことです。

あくまで自分で気付いた!と言う実感を持ってもらうことを第一としましょう。

問題が分からないときは次回まで待ってもらう

家庭教師をするほうも人間です。

数年前に学んだことなので忘れていることもあるでしょう。

どんなに予習をしても、行き当たりばったりで質問された問題を解けるかと言われると出来ないこともあるはずなので、その際は次回まで待ってもらいましょう。

しかしズバッと先生も分からないと言ってしまうと生徒からの信用も失いかねません。それなりに合理的な言い訳をして納得してもらい、その分次回説明するときは丁寧すぎるほどの資料を準備して対応しましょう。

筆者の場合はよく数学を教えていたのですが、どうにも解法が思いつかないときは「図を描いて解説したいけど、作図で時間がかかってしまってその時間がもったいないから分かりやすく資料をまとめてくるね!」等といって凌いでいました。

解説資料を作るのに時間がかかる、だから次までに資料を作っておくから待っててねは我ながら中々ないいわけだったと思いますw(もちろん、その分しっかりと調べて分かりやすい資料を次回までに用意しました。)

まとめ

家庭教師は生徒さんと親御さんの両方と信頼関係が会って初めて成り立つ責任の重い仕事だといえます。

授業料をもらうこと以上に、その子の将来を左右する可能性も大いにあるので、自分の人生を考えることと同じように手を抜かず、徹底的に考え通して指導することを心がけましょう。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません